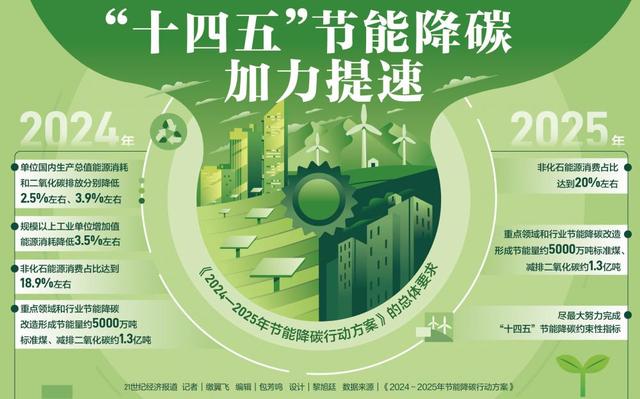

国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知

海南昌江核电3号机组主控室部分可用圆满完成

来源:新能源网

时间:2024-05-29 23:02:56

热度:

海南昌江核电3号机组主控室部分可用圆满完成2024年05月28日16时18分主控室画面成功显示U3EMA001MU、U3EMB001MU等信号,标志着海南昌江核电3号机组一级里程碑

2024年05月28日16时18分主控室画面成功显示U3EMA001MU、U3EMB001MU等信号,标志着海南昌江核电3号机组一级里程碑节点“3号机组主控室部分可用”圆满完成。主控室是核电厂现场系统和设备的控制与监测中心,其主要目标是实现核电厂在任何工况下能够安全、可靠和有效运行。为此,在控制室内为操纵员提供了实现运行所必须的监视与控制电站的人机接口和有关的信息及设备,同时向主控室外的其他设施提供必要的信息,因此被誉为核电站的“大脑”和“神经中枢”。 “乘众人之智,则无不任也”,为确保3号机组主控室部分可用节点在安全质量受控前提下顺利实现,中核工程海南项目部贯彻“整体·协同”理念,联合业主及各参建单位成立“主控室部分可用专项协调组”,实施统筹管理。专项组全面对施工活动进行逻辑分析,针对施工文件需求、甲乙供材料供货、土建尾项、资源调配、人力部署等制定详细的专项施工计划,搭建采购、设计、施工单位、DCS厂家沟通桥梁,建立快速响应机制处理问题。面对建安施工交叉密集、安装施工正值“高峰期”,为将进度管理工作“落实、落小、落细”,专项组制定攻坚目标和施工日计划,组织日例会对每日工作完成情况及次日施工内容进行梳理,制约项得到重点跟踪、优先处理,困难逐一攻克。小组成员全程监督数百台设备安装与上电、近百万米电缆敷设以及数千根电缆端接工作,调试仪控人员提前介入安装根据主控室部分可用边界,梳理DCS机柜上电逻辑,跟踪每日现场调试进展,实时收集过程问题,牵头完成了DCS环网搭建、软件调试、工程数据下装等重要工作,各单位勠力同心全力保证每一步工作按计划执行。 “用众人之力,则无不胜也”,中核工程海南项目部牢记集团的“勇担使命,奋发图强,协同攻坚,敢于超越”重大工程精神,凝心聚力,精益求精,保证了主控室部分可用节点目标顺利完成,为后续核岛送冷风、核回路冲洗、冷试等重大节点目标的实现提供了有力的保障。